Die Mall US-amerikanischer Bauart bröckelt. Das nach Amazonien abgewanderte Konsumverhalten traf sie wie eine Abrisskugel. Doch im Digitalen sind wir alle Mall-Kunden – und stehen im bröckelnden Gebäude.

Eine Mall in den USA ist anders gestrickt als ihr hiesiger Ableger, das „Shopping-Center“. Sie ist in Beton gegossene staatlich geförderte Zersiedelung, bauliches Gegenstück zum (dort wie bei uns) allgegenwärtigen Automobil: Meist angesiedelt an der Kreuzung zweier Durchgangsstraßen, steht die Mall auf einst freiem Feld, nun asphaltiert zum endlosen Parkplatz, die Autos aufgereiht entlang weißer Fischgräten.

Das Konzept: Der Konsument soll bequem, wohlklimatisiert und trockenen Fußes alle Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants (Restaurants im dehnbarsten Sinne des Wortes) erreichen. Doch das Grätenfeld ist so weitläufig, dass der hiesige Kunde schon die ganze Kleinstadt abgebummelt hat, bevor sein US-Pendant endlich den klimatisierten Konsumbunker betritt.

Der amazonenbedingte Verfall der Mall-Kultur (Kultur im dehnbarsten Sinne des Wortes) trifft viele US-Kleinstädte hart. Denn außer der überdachten Einkaufsmeile gibt es dort … Die Kamera zoomt zurück. Stille. Leere. Weite. Im Hintergrund das Zirpen einer Heuschrecke. Krähen auf einem rostigen Kran. … nichts.

Früher lungerten gelangweilte Jugendliche mangels Alternativen in den Ramschgeschäften am Mall-Eingang herum. Findige Planer hatten dort Billigläden platziert, um die wenig zahlungskräftigen Teenager – „Mall Rats“ genannt – von den besseren Geschäften fernzuhalten. Heute fehlt dem Kleinstadt-Nachwuchs oft dieser einzige Treffpunkt, und so sitzt er einsam zu Hause, spielt Ballerspiele und plant den nächsten Amoklauf.

Exkurs: Exkursion in eine Münchner Mall

In Deutschland stagnierte die Zahl der Malls lange bei knapp unter 500, erst dieses Jahr übersprang sie diese Marke. Ein Beispiel aus München: die „Riem Arcaden“ in – erraten! – München-Riem. Bis 1992 verkehrte hier Flugverkehr, als Entscheider entschieden, dem Flug einen neuen Hafen im dünner besiedelten Umland zu geben. Den Städteplanern bot sich die einmalige Chance, auf dem ehemaligen Airport-Gelände einen ganz neuen Stadteil hochzuziehen. Man startete mit hochfliegenden Ideen und landete bruch: Heute prägt meist austauschbare Bauklötzchen-Architektur das Viertel, statt eines lebendigen Ortskerns gibt es – erraten! – eine Mall.

Teil der Hochflugidee: Die Stadtteil-Architektur sollte an den Flughafen erinnern. Und so führt der Hauptweg der Grünanlage, eine Airport-Piste zitierend, eineinhalb Kilometer schnurstracks geradeaus. Endlich können sich Spaziergänger als flügellahme Flugzeuge fühlen! Auch die Mall, die vergeblich auf Ortskern macht, ist ein landebahnlanger Riegel. Viele US-Malls bemühen sich wenigstens, in der Mitte einen Marktplatz zu simulieren, um den sich Food-Outlets drängen – in den Riem Arcaden hingegen sind die Lokale aufgereiht wie die Hühner auf startbahniger Stange.

Die finale städteplanerische Bruchlandung: Während man in vielen Münchner Kaufhäusern und Malls von der U-Bahn direkt ins Gebäude gelangt, muss der Besucher im (wohlgemerkt auf dem Reißbrett geplanten) Riemer Areal erst bei Wind und Wetter über eine große, öde Betonplatte namens „Willy-Brandt-Platz“ laufen. Der arme Herr Brandt hat wirklich kein Glück als Namensgeber. (Grüße an den Berliner Willy-Brandt-Flughafen von dieser Stelle!)

Das Öffentliche ist privatisiert

Ob München-Riem oder „American Dream“ (eine Mall dieses Namens gilt als hässlichstes Bauwerk im eh moderat attraktiven US-Bundesstaat New Jersey), Malls hier wie dort haben – neben abschreckender Architektur – eines gemeinsam: Sie sind privatisierter öffentlicher Raum. Sie ersetzen historisch gewachsenen Austausch auf öffentlichen Plätzen durch einen reglementierten, überwachten und auf gewinnmaximierende Benutzerführung ausgelegten geschlossenen Bereich.

Ob Facebook, X (the Artist Formerly Known as Twitter) oder Linkedin: Die sozialen Netzwerke sind privatisierter öffentlicher Diskurs. Sie ersetzen historisch gewachsenen Austausch auf öffentlichen Plätzen durch einen reglementierten, überwachten und auf gewinnmaximierende Benutzerführung ausgelegten geschlossenen Bereich. Und im Hintergrund waltet stets der unheimliche, allmächtige Algorithmus.

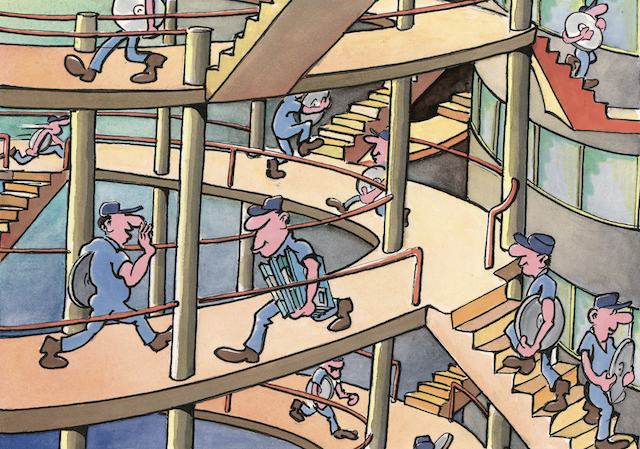

Sieht man sich in einer Mall in Ruhe um, durchschaut man ihre architektonischen und organisatorischen Algorithmen schnell: Die Food-Outlets in der Mitte bilden den zentralen Ort für Verschnaufpausen – mit dem Zweck, während die Besucher Burger oder Pizza reinschlingen, in alle Blickrichtungen mit noch mehr Konsum zu locken. Die besseren Modegeschäfte sind zentral genug gelegen, um schnell erreichbar zu sein, aber weit genug weg vom „Marktplatz“, dass die Kleidung nicht nach Frittenfett riecht. Weniger Attraktives ist in entlegene Ecken verbannt. Zumindest im Idealfall – die Mall im bröckelnden Spätstadium vermietet Ladenfläche an jeden, der zahlt. Und allüberall gibt es Wegweiser, Verbots- und Hinweisschilder.

Die Macht des Algorithmus

Die Regeln der digitalen Mall sind schwerer zu durchschauen. So leben Heerscharen von Social-Media-Beratern gut davon, ihren Kunden die Tiefen und Untiefen des Linkedin-Algorithmus zu erläutern: Zu welchen Themen man posten sollte, an welchen Wochentagen, zu welchen Zeiten, wie oft und wie oft besser nicht. Und dass Linkedin lange Zeit wollte, dass Posts „viral gehen“, inzwischen aber eher wieder Interesse daran hat, fachlich Relevantes zu pushen, weshalb Posts jetzt besser so und so viele Zeichen lang sein sollten etc. Ja, nee, is’ klar.

Was die digitale Rolltreppe des Linkedin-Feeds so heranbefördert: Erstens, das sei erwähnt, viel Nützliches – sofern man mit interessanten Menschen vernetzt ist oder ihnen folgt. Zweitens aber ein Sammelsurium plattgetrampelter Broschüren und Flyer, aufgewirbelt durch Likes und Kommentare der Kontakte: Nutzer X postet einen tausend Mal gelesenen Kalenderspruch zu Erfolg, Motivation oder Mitarbeiterführung in der Hoffnung, als „Thought Leader“ zu glänzen. Nutzer Y gratuliert dem mir unbekannten Ex-Kollegen Z zur bestandenen Schulung – und der Linkedin-Algorithmus hat entschieden, dass mich das ebenfalls zu interessieren hat, ebenso wie die mitunter drei Wochen alten Hinweise auf längst vergangene Firmen-Events.

Eine etwas heruntergekommene Mall

Grauhaarig-zerknitterte Linkedin-Veteranen raunen mit zittriger „Opa erzählt vom Krieg“-Stimme, Linkedin sei in nicht minder grauer Vorzeit ein echtes soziales Netzwerk für echte Geschäftsleute gewesen. Hier, so erzählt Opa, schrieben Unternehmen neue Stellen aus, hier präsentierten sich Jobinteressenten mit ihren Lebensläufen, hier warben Freiberufler mit ihren Kenntnissen um neue Projekte. Eine Plattform für die Geschäftswelt, aber ohne viel Lametta. (Opa behauptet allerdings zu Weihnachten, von Letzterem habe es früher mehr gegeben.)

Der Diskurs auf Linkedin wird wohl nie wieder jenes sachlich-geschäftliche Miteinander sein, von dem die Altvorderen zahnlos und nostalgisch schwärmen. Längst herrscht, wie die Autorin Lucinda Holdforth konstatiert, ein neuer Tonfall: einer, der zwischen Business, Facebook und Instagram changiert. Dies schreibt Holdforth dem Einfluss der Soziologin Brené Brown zu. Diese forderte 2010 im zig-millionenfach angeklickten TED-Talk „The Power of Vulnerability“ (Die Macht der Verletzlichkeit): „We have to allow ourselves to be seen.“ Gemeint ist: Wir müssen uns im Geschäftsleben als ganze Person zeigen, inklusive unserer verletzlichen Seiten.

Auf Linkedin ist man, folgen wir Holdforths Analyse, nicht nur Manager, Marketier, Vertriebler oder Social-Media-Koryphäe, nein, man ist auch Mensch. Man fährt nicht in Urlaub, weil es mal wieder dringend nötig ist: Man steuerte voll auf den Burnout zu, doch dann hat der Arbeitgeber netterweise eine „Workation“ genehmigt, und so postet man ein Foto der eigenen Füße auf der Sonnenliege, im Hintergrund ein Pool. Man joggt nicht, um fit zu bleiben, sondern trainiert für einen Marathon, natürlich zugunsten einer gute Sache. Man feiert seine Erfolge, aber per Gruppen-Selfie, denn es war ja stets ein „Team-Effort“. Und man klopft sich gegenseitig auf die Schulter: Like, Herzchen, „Awesome!“ Lucinda Holdforth bringt dies auf die bissige Formel: „Linkedin ist der Ort, an dem sich der Kapitalismus als eine Reihe ehrenwerter Anliegen maskiert.“

Natürlich gilt dies nicht für die gesamte Mall-Klientel – wir alle kennen Gegenbeispiele. Doch Holdforths Analyse trifft den Tenor zahlreicher Linkedin-Posts, insbesondere aus dem Umfeld der Konzerne. Denn während der politische Diskurs vielerorts geradezu verwahrlost, bemühen sich multinationale Unternehmen mit Nachdruck um einen Gegenpol: Mit Blick auf Absatzpotenzial, Markenimage und Attraktivität für den globalen Beschäftigten-Nachwuchs setzen sie umso betonter auf Political Correctness, Diversität und Sinnstiftung (neudeutsch „Purpose“). Der Konzern von Welt dient dem Shareholder*innen Value, strebt aber zugleich nach Höherem und ist überhaupt sehr sensibel.

Die Folge: Wie die Studentenbewegung einst betonte, das Private sei das Politische, so ist heute auf Linkedin das Private das Berufliche. Die digitale Mall mutiert zum Jahrmarkt der Befindlichkeiten.

Dennoch werden wir auf Linkedin weiter lesen, posten, liken und kommentieren. Denn auf dem Marktplatz des geschäftlichen Miteinanders gibt es keine Einzelhändler mehr, sondern nur noch diese eine Mall. Obschon die Schilder mit den Hausregeln opak sind und der Ton des Austauschs sich mitunter empfindsam wellt: Hoffen wir, dass unser bröckelnder digitaler Treffpunkt – anders als so manches Kaufhaus oder Shopping-Center – weiter bestehen bleibt. Sonst sitzen gelangweilte Geschäftsleute am Ende noch einsam zu Hause, spielen Ballerspiele und planen ihren nächsten Amoklauf.

*****

Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann erzählen Sie doch einem Menschen davon, den das Thema ebenfalls interessieren könnte! Denn liebevoll von Hand erstellte Inhalte verbreiten sich am besten per Mundpropaganda.

Cartoon: (c) Wolfgang Traub